勤怠

0872|【勤怠】「有給休暇付与機能」2回目付与日が、初回付与日から1年に満たない場合の、有休付与日数計算方法

「有給休暇付与機能」を利用している場合の有休付与日数の算出について、第2基準日(一斉付与日)を設定しているときは、1回目付与日から2回目付与日までの期間が1年間に満たない場合があります。

上記の場合の有休付与日数の計算方法をご説明します。

例)入社日が2022年4月1日、第2基準日(一斉付与日)が1月1日の場合

・1回目付与日 → 入社日から半年後の2022年10月1日

・2回目付与日 → 第2基準日(一斉付与日)の2023年1月1日

※1回目付与(2022年10月1日)から2回目付与(2023年の1月1日)までの期間が1年に満たない状況です。

このような場合は、前回付与日から1年に満たない部分については、暦上のすべての日付を勤務したとみなして有休付与日数を計算します。

具体的には、以下の数式で「みなし勤務日数」と「みなし全労働日数」を算出し、これらの日数を用いて有休付与日数を計算する仕様となります。

・みなし勤務日数 : 期間内の勤務日数 + (365日 - 期間内の暦日数)

・みなし全労働日数 : 期間内の全労働日数 + (365日 - 期間内の暦日数)

※「期間内」とは1回目付与日と2回目付与日の間の期間を指します。

上記例の場合、2022年10月1日から2023年1月1日までの期間となります。

ポイント

有給休暇付与機能とは

有休の付与日と付与日数を自動計算しアラートでお知らせする機能です。

事前設定はこちらの記事を、算出された有休の付与方法はこちらの記事をご参照ください。

目次

前提

本マニュアルを理解するうえで前提となる仕様をご説明します。

1.オプション

有給休暇付与機能がオンになっていることを確認します。

※admin全権管理者および全権管理者、または「オプション」権限が「◯ 閲覧・編集」の一般管理者だけが可能な操

作です。

1.ホーム画面「設定」内[その他]>[オプション]をクリックします。

2.「スケジュール設定」カテゴリ内「有給休暇付与機能」が「使用する」となっていることを確認します。

2.有休付与設定

本マニュアルでは、以下のように有休付与設定をおこない、特定の日付で有休を一斉付与しているケースを想定しています。

1.ホーム画面「設定」内[従業員]>[雇用区分設定]> 対象区分の[編集]をクリックします。

2.「休暇関連」カテゴリ >「有休付与」>[有休付与関連設定]をクリックします。

3.「有休付与関連設定」画面で、以下のように設定されているケースとなります。

・第1基準日 : 入社日から[ 6 ]ヶ月後に初回付与し、毎年の付与日とする

・第2基準日 : 付与日を[ 1 ]月[ 1 ]日に統一する ※任意の一斉付与日

ポイント

上記のように設定されている場合、入社半年後の日付で1回目の有休付与がおこなわれます。

2回目以降の付与日は、「第2基準日」で設定された一斉付与日となります。

※4月1日入社、1月1日付与のケース

3.「勤務日数」「全労働日数」とは?

どのデータを「勤務日数」や「全労働日数」として扱うかは、有休付与関連設定画面の「5. 付与算出基準となる勤務日数・全労働日数として数える日を設定してください」での設定によって異なります。

チェックを入れた項目の勤怠データが、「勤務日数」「全労働日数」として算出されます。

有休付与日数計算方法の事例

事例として、以下のような場合の計算方法を説明します。

・入社日 : 2022年4月1日

・1回目付与日 : 2022年10月1日

・2回目付与日 : 2023年1月1日

・全労働日数 : 60日

・勤務日数 : 32日

【事前確認】「週の契約労働日数」の設定確認

以下のメニューを開き、「週の契約労働日数」の設定状況を確認してください。

こちらの設定によって、有休付与日数の算出方法が異なります。

1.ホーム画面「設定」内[従業員]>[雇用区分設定]> 対象区分の[編集]をクリックします。

2.「休暇関連」カテゴリ >「有休付与」>[有休付与関連設定]をクリックします。

3.「1. 週の契約労働日数を選択してください(必須)」で、以下のどちらを選択しているかを確認します。

それぞれの設定の場合の計算方法を説明します。

「週の契約労働日数(◯日)」を設定している場合

「みなし勤務日数」 ÷ 「みなし全労働日数」 × 100 で計算される出勤率が80%以上の場合に有休付与の対象になります。出勤率が80%以上であれば、「週の契約労働日数」と「勤続年数」を元に有休付与日数を計算します。

1. 1回目付与日と2回目付与日の間の暦日数を算出

1回目付与日(10月1日)と2回目付与日(12月31日)の間の暦日数は、92日です。

2. 「みなし勤務日数」と「みなし全労働日数」を算出

前回付与日から1年に満たない部分については、暦上のすべての日付を勤務したとみなします。

計算式に従い、「みなし勤務日数」と「みなし全労働日数」を以下のように算出します。

計算式

みなし勤務日数 : 期間内の勤務日数+(365日-期間内の暦日数)

みなし全労働日数 : 期間内の全労働日数+(365日-期間内の暦日数)

みなし勤務日数 : 32日+(365日-92日)=305日

みなし全労働日数 : 60日+(365日-92日)=333日

3. 出勤率を計算

「みなし勤務日数」と「みなし全労働日数」を用いて出勤率を計算します。

出勤率計算式

勤務日数 ÷ 全労働日数 × 100=出勤率(%)

305日÷333日×100=91.6%

※出勤率が80%以上のため、有休付与の対象になります。

4. 「週の契約労働日数」と「勤続年数」に応じて有休付与日数を決定

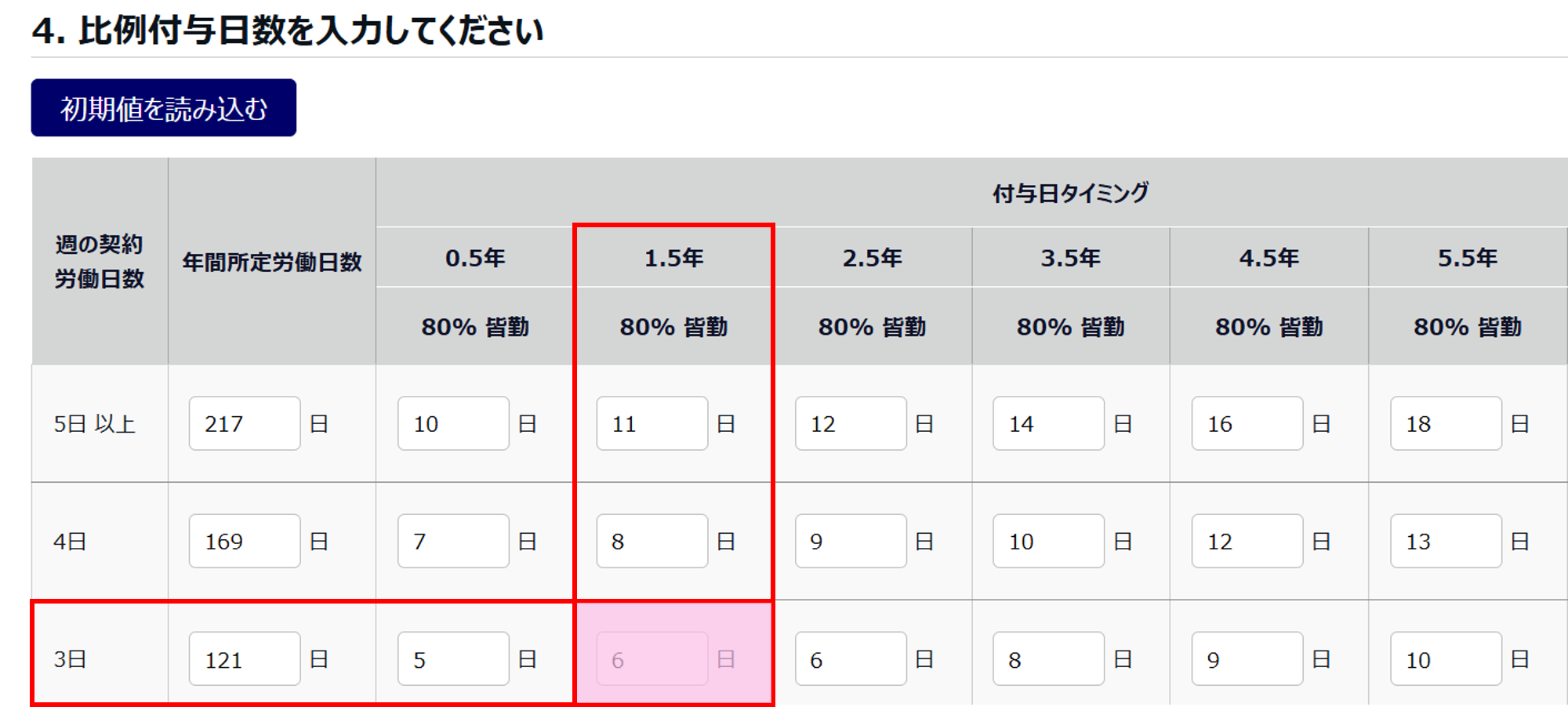

比例付与日数表を参照します。

週の契約労働日数5日、勤続年数1.5年(一斉付与日に前倒し付与)のため、11日が付与されます。

「年間の勤務日、全労働日を基に週の契約労働日数を計算」と設定している場合

「勤務日数」と「歴月数」を元に「みなし勤務日数」を算出して週の契約労働日数を仮定し、有休付与日数を計算します(出勤率は参照しません)。

1. 1回目付与と2回目付与の間の暦日数を算出

1回目付与日(10月1日)と2回目付与日(12月31日)の間の暦日数は、3カ月です。

補足

歴月数は切り捨てで算出します。例えば以下のような場合、歴月数は2カ月となります。

・1回目付与日:10月1日

・2回目付与日:12月31日

※歴月数が1カ月に満たない場合は1カ月として計算します。

2. 1回目付与と2回目付与の間の勤務日数を算出

1回目付与日(10月1日)から2回目付与日(12月31日)までの間に発生した勤務日数を確認します。

今回は32日です。

補足

勤務日数の算出方法は、本マニュアル内「3.「勤務日数」「全労働日数」とは?」 をご参照ください。

3. 「みなし勤務日数」の算出

前回付与日から1年に満たない部分については、以下のように算出します。

計算式

勤務日数÷歴月数×12カ月

32日÷3カ月×12=128日

4. 「みなし勤務日数」と「勤続年数」に応じて有休付与日数を決定

比例付与日数表を参照します。

みなし勤務日数は128日のため、「年間所定労働日数」3日/121日の基準を満たしています。

このため、週の契約労働日数は3日以上と仮定されます。

また、勤続年数1.5年(一斉付与日に前倒し付与)のため、6日が付与されます。