労務

1207|添付用CSV作成「雇用保険資格喪失届(離職票交付あり)」作成方法

電子申請時、手続き名称に「外部CSVファイル添付方式」と記載されている場合、CSVファイルの作成が必要です。

本マニュアルでは、「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)」のCSVファイル作成方法について、ご説明します。

目次

1.添付用CSVファイルの作成開始

メインページ[帳票]>[電子申請 添付用CSV作成]をクリックします。

[雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)]をクリックします。

顧問先を選択します。※Proのみ

2.添付用CSVファイルの出力準備

対象者の選択

所属している事業所の従業員のみを表示する場合は、事業所を選択し(①)、[検索](③)をクリックします。

退職年月日を設定している従業員のみが初期表示されますので、在職者を表示する場合は、「退職者を表示する」のチェックを外し(②)、[検索](③)をクリックします。

対象従業員を選択(④)し、[≫](⑤)をクリックします。

[対象者を追加]をクリックすると、設定した条件と従業員台帳の「退職年月日」「離職等年月日」「雇用保険 加入区分」の情報をもとに対象者を自動で選択します(条件を満たす対象者が「対象従業員氏名」欄に移動)。

事業所

選択した従業員が所属する「事業所」を選択します。

FD通番

オフィスステーションでしか電子申請をおこなっていない場合は、「出力時に自動的に最大のFD通番を発行する場合はチェック」にチェックします。

「CSVファイル」を用いて申請する手続きを、直近でオフィスステーションを通さずに電子申請をおこなった場合、「出力時に自動的に最大のFD通番を発行する場合はチェック」のチェックを外し、FD通番を手入力します。

雇用保険 被保険者区分・資格取得年月日・離職年月日・賃金締切日

従業員台帳の情報を取得します。

従業員台帳の該当項目に情報が登録されていない場合、Excelファイルの「データ(賃金支払状況等)」シートにデータが出力されません。

被保険者期間算定対象期間

離職日以前2年間(高年齢被保険者の場合は1年間)が対象ですが、賃金支払基礎日数が11日以上の完全月が12か月以上(高年齢被保険者の場合は6か月以上)あればその期間を対象とします。

賃金支払対象期間

離職日以前2年間が対象です。ただし、賃金支払基礎日数が11日以上の完全月が6ヵ月以上あればその期間を対象とします。

支給形態

支給形態(基礎日数の算出方法)を選択します。

- 完全月給制 : 歴日数

- 日給月給制 (勤務を要しない日も基本給の対象) : 歴日数 - 欠勤日数

- 日給月給制 (勤務を要しない日は基本給の対象外) : 出勤日数(休日出勤含む)

- 日給制、時給制 : 出勤日数 (休日出勤含む)

XML返戻希望の有無

公文書をPDFファイルとあわせてXMLファイルでも受け取りを希望する場合は、「XML返戻を希望する」にチェックします。

ZIPパスワード・ZIPパスワード(確認)

出力したファイルを開く際に利用するパスワードを入力します。

ファイルの出力

[Excel出力]をクリックします。

3.添付用CSVファイルの作成

編集用Excelファイルのダウンロード

「ダウンロード」列のボタンをクリックし、Excelファイルをダウンロードします。

Excelファイルを開き、[編集を有効にする]をクリックします。

事業所情報の編集

事業主欄の項目を設定します。

事業所情報は、「データ」シートの5,6行目に反映されています。

反映されている内容に誤りがないか確認し、空欄の箇所には情報を設定します。

被保険者情報の編集

被保険者欄の項目を設定します。

被保険者本人の情報は、「データ」シートの7行目以降に反映されています。

反映されている内容に誤りがないか確認し、必要な箇所には情報を設定します。

①個人番号

個人番号(マイナンバー)を入力します。

※必ず番号確認と身元確認の本人確認をおこなってください。

②被保険者番号4桁・6桁・CD

被保険者証に記載されている被保険者番号を入力します。

被保険者番号が16桁(上下2段)で構成されている場合は、下段の10桁を「被保険者番号4桁」「被保険者番号

6桁」に入力し、「被保険者番号CD」は空白とします。

③雇用保険適用事業所番号(安定番号・一連番号・CD)

事業所に付与されている雇用保険適用事業所番号10桁または11桁の番号を入力します。

※「データ」シートの5,6行目の事業所情報内にあります。

④資格取得年月日

雇用保険に加入した年月日を西暦で入力します。

⑤離職等年月日

被保険者であった最終日を西暦で入力します。

通常は、最後に就労した日ですが、離職、移籍出向、役員就任などの場合は「労働者として拘束していた最後の

日」を、死亡による喪失の場合は「死亡年月日」を入力します。

⑥喪失原因

資格を喪失する理由を選択します。

1:離職以外の理由・・・(イ)死亡、在籍出向、出向元への復帰、その他離職以外の理由

2:3以外の離職・・・(ロ)天災その他やむを得ない理由によって事業の継続が不可能になったことによる解雇

(ハ)被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇

(ニ)契約期間の満了

(ホ)任意退職 (事業主の勧奨などによるものを除く。)

(ヘ)(ロ)~(ホ)まで以外の事業主の都合によらない離職 (定年など)

(ト)移籍出向 (ただし、退職金またはこれに準じた一時金の支給がおこなわれたもの以外

の出向は「1:離職以外の理由」)

3:事業主の都合による離職・・・(チ)事業主の都合による解雇、事業主の勧奨による任意退職など

⑦離職票交付希望

Excel上に項目なし。

※「手続一覧(添付CSV作成)」画面にて、「雇用保険被保険者資格喪失届(離職票交付あり)」を選択。

⑧1週間の所定労働時間(時間・分)

「⑤離職等年月日」現在の1週間の所定労働時間を入力します。

⑨補充採用予定の有無

当該者の離職などに伴い、従業員の補充採用を予定している場合は「 有」を、予定していない場合は「無」を選択

します。

⑩新氏名・新氏名フリガナ

被保険者証と氏名が異なる場合は、「新氏名」に変更後氏名を漢字で入力します。※12文字まで入力できます。

「新氏名フリガナ」に変更後氏名をカナで入力します。※20文字まで入力できます。

姓と名の間にはスペースを入力してください。ミドルネームを入力する場合は、ミドルネームの前後にスペース

を入力します。

注意点

- 「スペース」も文字数に含まれるので、ご注意ください。

⑳被保険者氏名・被保険者氏名フリガナ

「被保険者氏名」に被保険者証に記載されている被保険者の氏名を漢字で入力します。

※12文字まで入力できます。

「被保険者氏名フリガナ」に被保険者証に記載されている被保険者の氏名をカナで入力します。

※20文字まで入力できます。

姓と名の間にはスペースを入力してください。ミドルネームを入力する場合は、ミドルネームの前後にスペース

を入力します。

㉑性別

離職する被保険者の性別を選択します。

㉒生年月日

被保険者証に記載されている被保険者の生年月日を西暦で入力します。

㉓被保険者の住所

離職後の住所が明らかである場合は、その住所を入力します。明らかでない場合は、離職時の住所を入力します。

㉔事業所名

事業所の名称を入力します。

㉕氏名変更年月日

被保険者証と氏名が異なる場合、氏名を変更した年月日を西暦で入力します。

㉖被保険者でなくなったことの原因

被保険者でなくなったことの原因を具体的に入力します。

例)本人から転職希望の申し出があった

注意点

- 「スペース」も文字数に含まれるので、ご注意ください。

提出先の公共職業安定所を設定します。

- あて先

提出先の公共職業安定所名を入力します。※10文字まで入力できます。

例)「淀川公共職業安定所」の場合は、「淀川」と入力します。

被保険者が外国人の場合

被保険者が外国人の場合は、14欄から19欄までの項目を設定します。

⑭被保険者氏名(ローマ字)

在留カードまたは旅券(パスポート)に記載されている被保険者の氏名をローマ字で入力します。

※40文字まで入力できます。

姓と名の間にはスペースを入力してください。ミドルネームを入力する場合は、ミドルネームの前後にスペース

を入力します。

⑮在留カード番号

在留カードの右上に記載されている12桁の英数字を入力します。

⑯在留期間

在留カードの在留期間(満了日)または旅券(パスポート)上の上陸許可証印に記載されている日付を西暦で入力

します。

⑰派遣・請負就労区分

派遣・請負労働者として主として「③雇用保険適用事業所番号」の事業所以外で就労する被保険者の場合、

「1:該当」を選択します。

⑱国籍・地域

在留カードまたは旅券(パスポート)に記載されている国籍・地域を選択します。

⑲在留資格

在留カードの在留資格または旅券(パスポート)上の上陸許可証印に記載されている在留資格を選択します。

注意点

- 「スペース」も文字数に含まれるので、ご注意ください。

雇用保険被保険者離職証明書の編集

離職者および事業所

雇用保険被保険者離職証明書の離職者および事業所などの項目を設定します。

離職者および事業所などの情報は、「データ」シートの5行目、7行目以降に反映されています。

反映されている内容に誤りがないか確認し、必要な箇所には情報を設定します。

①被保険者番号4桁・6桁・CD

被保険者証に記載されている被保険者番号を入力します。

被保険者番号が16桁(上下2段)で構成されている場合は、下段の10桁を「被保険者番号4桁」「被保険者番号

6桁」に入力し、「被保険者番号CD」は空白とします。

②雇用保険適用事業所番号(安定番号・一連番号・CD)

事業所に付与されている雇用保険適用事業所番号10桁または11桁の番号を入力します。

※「データ」シートの5,6行目の事業所情報内にあります。

③離職者氏名フリガナ・離職者氏名

「離職者氏名フリガナ」に離職する被保険者の氏名をカナで入力します。※34文字まで入力できます。

「離職者氏名」にに離職する被保険者の氏名を漢字で入力します。※30文字まで入力できます。

姓と名の間にはスペースを入力してください。ミドルネームを入力する場合は、ミドルネームの前後にスペース

を入力します。

④離職年月日

被保険者であった最終日を西暦で入力します。

⑤事業所名称(離職証明書)・事業所所在地(離職証明書)・事業所電話番号

離職する被保険者が所属する事業所の情報を入力します。

⑥離職者郵便番号・離職者の住所又は居所・離職者電話番号

離職する被保険者の離職後の住所が明らかである場合は、その住所情報を入力します。明らかでない場合は、離職

時の住所情報を入力します。

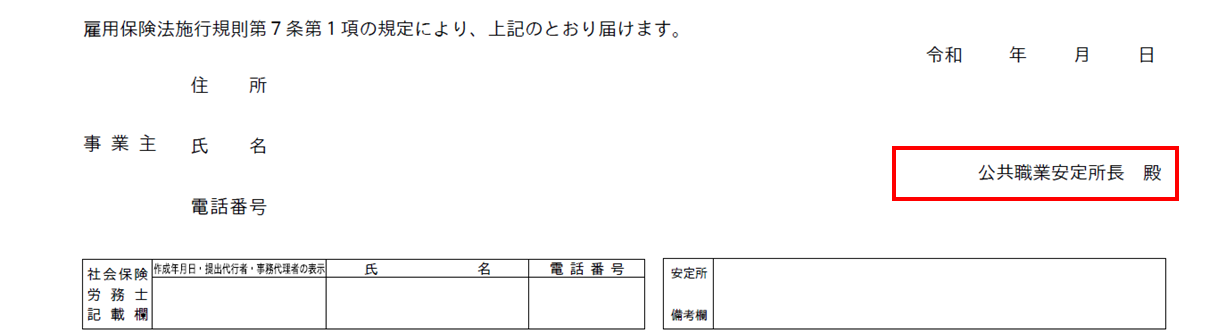

- 事業主住所・事業主氏・事業主名

事業主の住所、事業主氏名の情報を入力します。

離職の日以前の賃金支払状況等

離職の日以前の賃金支払状況等欄の項目を設定します。

離職の日以前の賃金支払状況等欄(⑧~⑬)の情報は、「データ(賃金支払状況等)」シートの5行目以降に、⑭⑮については、「データ」シートの7行目以降に反映されています。

反映されている内容に誤りがないか確認し、必要な箇所には情報を設定します。

注意点

- 「データ(賃金支払状況等)」シートは、Excel出力時に指定した「支給形態」とオフィスステーションに登録している「勤怠データ」および「給与データ」より情報を反映しています。

⑧Ⓐ被保険者期間算定対象期間開始・被保険者期間算定対象期間終了

一般被保険者または高年齢被保険者の場合、本項目に入力します。

「被保険者期間算定対象期間開始」には、離職日の属する月から遡った各月における「離職日の翌日」に応当する

日を入力します。

「被保険者期間算定対象期間終了」には、離職日の属する月から遡った各月における離職日に応当する日を入力

します。応当する日が暦上に存在しない場合は、その月の末日または末日の前日を入力してください。

離職日以前2年間(高年齢被保険者の場合は1年間)が対象ですが、⑨の日数が11日以上の完全月が12か月以上

(高年齢被保険者の場合は6か月以上)あればそれ以前の期間は省略できます。

⑧Ⓑ短期雇用特例被保険者(月)

短期雇用特例被保険者の場合、本項目に入力します。

離職した月から遡って暦月を入力します。

⑨賃金支払基礎日数

⑧の期間に賃金支払の基礎となった日数を入力します(有給休暇も算入し、半日でも1 日として計上します)。

月給者については、月間全部を拘束する意味の月給制であれば暦日数となり、1か月中、日曜・休日を除いた期間

に対する給与であればその期間の日数となります。

⑩賃金支払対象期間開始・賃金支払対象期間終了

⑧の期間に含まれる賃金の支払対象となる期間を入力します。

「賃金支払対象期間開始」に賃金締切日の翌日を、「賃金支払対象期間終了」に賃金締切日を入力します。

⑪賃金支払対象期間基礎日数

⑩の期間に賃金支払の基礎となった日数を入力します(有給休暇も算入し、半日でも1 日として計上します)。

月給者については、月間全部を拘束する意味の月給制であれば暦日数となり、1か月中、日曜・休日を除いた期間

に対する給与であればその期間の日数となります。

⑫賃金額A・賃金額B・賃金額計

賃金や手当が月または週などにより定められている場合、「賃金額A」に金額を入力します。

賃金や手当が日または時間、出来高による場合、「賃金額B」に金額を入力します。

また、月決め手当と日給など両方の場合、AB欄に区別して記入しAB欄の合計額を「賃金額計」に入力します。

⑬賃金支払備考

参考事項(賃金未払、休業、賃金締切日変更など)を入力します。

⑨の日数が11日以上の完全月が12か月以上(高年齢被保険者および短期雇用特例被保険者の場合は6か月以上)

ない場合、または、⑪の日数が11日以上の完全月が6か月以上ない場合は、⑨および⑪の日数が10日以下の期間

について、当該期間における賃金支払の基礎となった時間数を入力します。

⑭賃金に関する特記事項・賃金に関する特記事項(続紙用)

⑧に記載した期間内に毎月の賃金以外で3か月以内の期間ごとに支払われるものがある場合に、支給日、賃金名称

および支給額を入力します。

⑮離職者署名(記載内容相違)

離職者が離職証明書の記載内容を確認したことを証明することができるものの添付がある場合には省略可能です。

離職理由の編集

離職理由欄の項目を設定します。

離職理由欄の情報は、「データ」シートの7行目以降に設定します。

⑦離職理由1・離職理由2・離職理由3 他

「離職理由1」に離職者の離職理由に該当するものを以下から選択します。

①事業所の倒産等によるもの ④事業主からの働きかけによるもの

②定年によるもの ⑤労働者の判断によるもの

③労働契約期間満了等によるもの ⑥その他(いずれも該当しない場合)

「離職理由1」に①~⑤のいずれかを選択した場合、「離職理由2」に該当する理由を選択します。

「離職理由1」「離職理由2」に選択した内容により、「離職理由3」以降の項目のセルが入力可能(白色)に

なりますので、それぞれの項目を入力します。

「離職理由1」に⑥を選択した場合、「離職理由⑥(具体的理由)」に具体的理由を簡潔に入力します。

※37文字まで入力できます。

詳細な事情は、次の「離職理由/具体的事情記載欄(事業主用)」に入力します。

離職理由/具体的事情記載欄(事業主用)

離職に至った原因とその経緯などの具体的事情をなるべく詳しく入力します。※110文字まで入力できます。

⑯異議の有無・離職者署名

離職者が離職理由の記載内容を確認したことを証明することができるものの添付がある場合には省略可能です。

編集用Excelファイルの保存

整えたExcelファイルを保存します。

4.添付用CSVファイルの変換

「電子申請添付用ファイル出力一覧」画面を表示します。

該当画面を閉じてしまった場合は、[帳票]>[電子申請 添付用CSV作成]をクリックし、「手続一覧 (添付用CSV作成)」画面の[ダウンロード一覧]をクリックします。

[ファイルの選択]をクリックします。

前述で保存した「Excelファイル」を選択し、[開く]をクリックします。

整えたExcelファイルを、所定の形式のCSVファイルへ変換します。変換後、ファイルを保存します。

※パソコンの設定によっては、自動的に設定しているフォルダーに保存される場合があります。

注意点

- ファイル名を【10191-rishoku.csv】から、絶対に変更しないでください!!

ファイル名を変更すると、電子申請時エラーとなります。

エラーが表示されている場合、[エラー内容の詳細はこちら(click)]をクリックし、エラー内容を確認します。

前述で保存したExcelファイルを修正後、再度CSVファイルへの変換をおこないます。

CSVファイルの作成が完了したら、日本年金機構が提供している「届書作成プログラム」の仕様チェックをおススメしております。操作方法は、下記関連記事をご参照ください。

5.添付用CSVファイルの電子申請

作成したCSVファイルの電子申請方法は、下記関連記事の「3.ダウンロード一覧からの申請」をご参照ください。