労務

0119|「入社」の申請依頼方法

※委託先社労士事務所の「オフィスステーション Pro」と利用環境が接続されている必要があります。

委託先社労士へ、「入社」の申請依頼をおこなう方法をご説明します。

「入社」の申請依頼

[申請依頼]をクリックします。

「オフィスステーション Pro」をご利用の場合、対象の顧問先をクリックします。

注意点

[申請依頼]アイコンが表示されていない場合、[マスタ管理]>[利用者管理]をご確認ください。

利用者の「申請依頼の利用」が「不可」となっている可能性があります。

関連記事

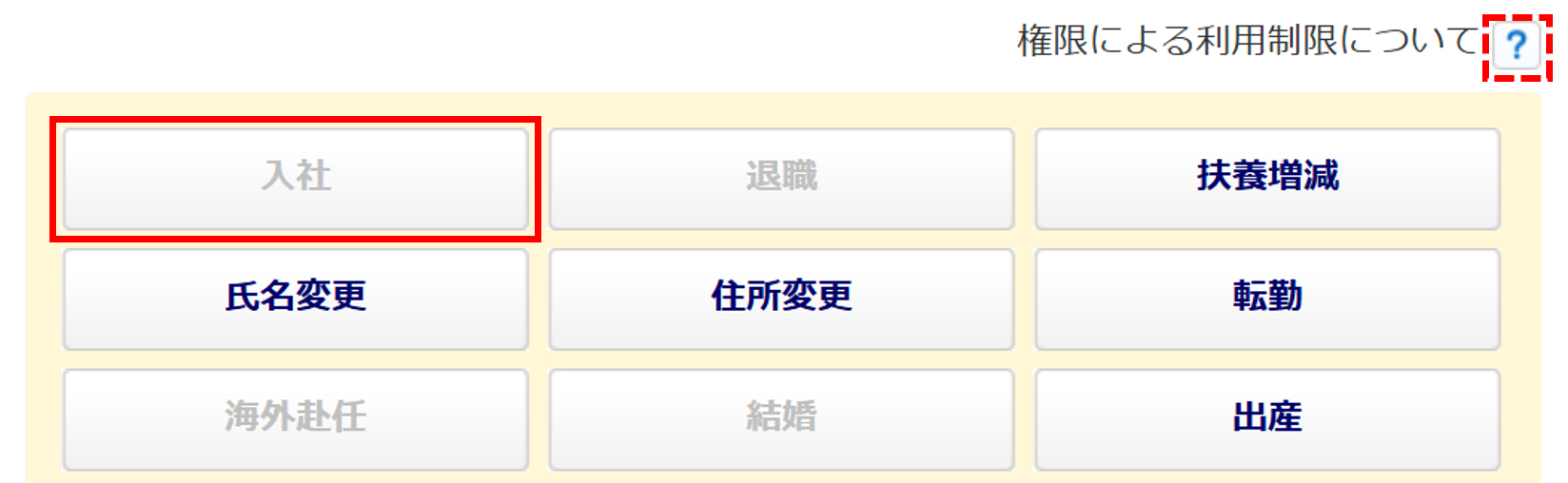

申請依頼の選択

「申請依頼」画面にて、[入社]をクリックします。

注意点

利用者の「給与情報の取り扱い」が「不可」となっている場合、「申請依頼」画面の[入社]ボタンがグレーアウトし、申請をおこなうことができません。[マスタ管理]>[利用者管理]をご確認ください。

設定方法については、こちらをご参照ください。

※詳細は「権限による利用制限について」の ![]() から確認できます。

から確認できます。

従業員選択

「対象従業員氏名」(①)を選択し、[次へ](②)をクリックします。

※選択できる従業員は1名までです。

ポイント

「対象従業員氏名」欄に従業員が表示されていない場合、以下の可能性が考えられます。

1.[台帳管理]に従業員の登録がない場合

まずは、[台帳管理]に従業員情報を登録する必要があります。

「従業員登録がまだの場合はコチラ」をクリックし、ご登録ください。

2.[台帳管理]に退職年月日の登録がある場合

退職年月日の登録がある場合、退職者として取り扱われます。

「退職者を表示する」にチェック、[検索]をクリックすると退職者が表示されます。

申請依頼登録

社労士が、社会保険または雇用保険の申請をする際に必要な情報を入力します。

ポイント

入力項目について

「*」がついている項目は必須入力です。未入力のまま完了することはできません。

※委託先社労士側の設定により、「*」が表示されない場合があります。

手続

「手続」欄は[台帳管理]および[企業設定](もしくは[士業用顧問先管理])の情報を反映しています。

反映されている情報を確認、必要に応じて修正します。

| 任意継続被保険者 | 入社時に全国健康保険協会(協会けんぽ)の任意継続被保険者であり、任意継続の資格喪失の手続きが必要な場合にチェックします。 |

| 労働時間・日数(就業規則等) | 自社の就業規則等により定めている「1日の所定労働時間」「1週間の所定労働時間」「1ヶ月の所定労働日数」を入力します。 ※一般従業員の勤務状況を入力してください。 |

| 労働時間・日数(対象者) | 対象従業員の「1日の所定労働時間」「1週間の所定労働時間」「1ヶ月の所定労働日数」を入力します。 |

| 賃金 | 「本人情報」カテゴリ欄の「入社年月日」に入力する年月日時点の「支払の態様」「賃金月額」を入力します。 ※1,000円未満は四捨五入してください。 |

| 契約期間の定め | 契約期間の有無を選択します。 「あり」を選択した場合に「契約期間開始日」「契約期間終了日」「契約更新条項の有無」を入力します。 |

| 特定適用事業所 | 社会保険の特定適用事業所に該当する場合にチェックします。 ※詳細については、項目横の  をご確認ください。 をご確認ください。 |

| 生徒または学生 | 対象従業員が学生の場合にチェックします。 ※詳細については、項目横の  をご確認ください。 をご確認ください。 |

注意点

「特定適用事業所」と「生徒または学生」の項目は、「労働時間・日数(対象者)」が「労働時間・日数(就業規則等)」の4分の3以上の場合、非表示となります。

本人情報

「本人情報」欄は[台帳管理]の情報を反映しています。

反映されている情報を確認、必要に応じて修正します。

従業員(被保険者)本人の届出意思を確認している場合、「届出意思確認済み」にチェックします。

※被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届の電子申請時、従業員本人の委任状の添付が省略可能となります。

ポイント

従業員本人が外国人の場合は、「外国人の場合はチェックをいれてください。」にチェックします。

チェックを入れると、以下の項目が入力欄に表示されます。

表示される本人情報の項目

「ミドルネーム」「ミドルネーム(カナ)」「氏名 (ローマ字)」「国籍・地域」「在留カードの番号」

「在留資格」「在留期間」「資格外活動許可の有無」「派遣・請負就労区分」「雇入れに係る事業所名称」

「雇入れに係る事業所所在地」「雇入れに係る事業所電話番号」

各種申請

「手続」欄の入力内容により、各種申請カテゴリが追加で表示されます。

任意継続被保険者の資格取得に該当する場合は、次の操作へお進みください。

該当しない場合は、本マニュアル内の「社会保険の加入が必要な場合」または「雇用保険の加入が必要な場合」へお進みください。

- 任意継続被保険者に該当する場合

-

※「手続」カテゴリの「任意継続被保険者」にチェックすると、表示されます。

健康保険任意継続制度については、以下の関連記事をご参照ください。

任意継続被保険者の資格喪失各項目を入力します。

- 社会保険の加入が必要な場合

-

ポイント

以下の条件を満たす場合に、社会保険の申請カテゴリが表示されます。

〇基本条件

「手続」カテゴリの「労働時間・日数(対象者)」の「1週間の所定労働時間」と「1ヶ月の所定労日

数」がともに、「労働時間・日数(就業規則等)」の「1週間の所定労働時間」と「1ヶ月の所定労働

日数」の4分の3以上

例)1週間の所定労働時間:「40時間」、1ヶ月の所定労働日数:「20日」の場合は、

1週間の所定労働時間:30時間以上、かつ、1ヶ月の所定労働日数:15日以上

〇基本条件以外

基本条件を満たさない4分の3未満でも、以下の条件をすべて満たす場合

※項目はすべて「手続」カテゴリの項目です。

・「労働時間・日数(対象者):1週間の所定労働時間」が、20時間以上

・「契約期間の定め」に「あり」を選択、かつ、雇用期間が2カ月を超えるまたは、雇用期間が

2カ月未満でも「契約更新条項の有無」が「あり」

・「賃金」が「月額」で88,000円以上

※「月給」選択時のみ。

「日給」「時間給」などで規定している場合は、月給に換算して入力します。

・「特定適用事業所」にチェックあり

・「生徒または学生」にチェックなし

健康保険/厚生年金保険資格取得各項目を入力します。

「被扶養者の有無」に「有」を選択した場合は、「配偶者が被扶養者である場合」または「配偶者以外の被扶養者がいる場合」へお進みください。「無」を選択し、配偶者がいる場合は、「配偶者はいるが被扶養者ではない場合」へお進みください。

「無」を選択し、配偶者がいない場合は、本マニュアル内の「雇用保険資格取得」へお進みください。該当する「扶養の状況」をクリックすると、詳細を確認できます。

配偶者が被扶養者である場合

健康保険被扶養者異動 (被扶養配偶者情報)

[配偶者を選択](①)をクリックし、「被扶養者配偶者情報」ウィンドウに表示されている配偶者の情報(②)をクリックします。

従業員台帳に配偶者の情報を登録していない場合は、[新規で追加](③)をクリックします。

登録している場合は、表示されている(③)をクリックします。

従業員の配偶者の情報を入力します。

配偶者の情報を削除する場合、[扶養家族から削除]をクリックします。

番号 項目 説明 ① 届出意思確認済み 配偶者の届出意思を確認している場合にチェックします。 ② 第3号委任区分 従業員(第2号被保険者)が配偶者(第3号被保険者)の代理人として委任されている場合にチェックします。

※被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届の申請時、委任状の添付が省略可能です。③ 続柄確認 事業主が戸籍謄本等で、従業員と配偶者の続柄を確認している場合にチェックします。 ④ 資格確認書発行要否 新たに被保険者や被扶養者になる方が、資格確認書を必要とする場合にチェックします。 配偶者はいるが被扶養者ではない場合

健康保険被扶養者異動 (被扶養者でない配偶者情報)

「配偶者の年間収入」「被保険者の年間収入」を入力します。

配偶者以外の被扶養者がいる場合

健康保険被扶養者異動 (その他の被扶養者情報)

[扶養家族を選択](①)をクリックし、「扶養家族情報」ウィンドウに表示されている扶養家族の情報(②)をクリックします。

従業員台帳に扶養家族の情報を登録していない場合は、[新規で追加](③)をクリックします。

従業員の扶養家族の情報を入力します。

扶養家族の情報を削除する場合、[扶養家族を削除]をクリックします。

扶養家族が他にもいる場合、[扶養家族を選択]をクリックし、情報を入力します。

番号 項目 説明 ① 続柄確認 事業主が戸籍謄本等で、従業員と被扶養者の続柄を確認している場合にチェックします。 ② 資格確認書発行要否 新たに被保険者や被扶養者になる方が、資格確認書を必要とする場合にチェックします。 ③ 同居・別居の別 従業員と同居か否かを選択します。

別居の場合は、「住所」「住所(カナ)」の入力欄が表示されます。健康保険被扶養者異動 (扶養に関する申立)

添付書類が提出できない事情にある場合、「内容」に理由を、「申立人」に従業員の氏名を入力します。

※詳細については、カテゴリ名右の[?(はてなマーク)]をクリックしてご確認ください。

健康保険被扶養者異動 (事業主確認)

収入要件確認のための添付書類が省略されている被扶養者が、所得税法上の控除対象配偶者・扶養親族であることを事業主が確認している場合、「事業主確認」にチェックします。

- 雇用保険の加入が必要な場合

-

※「手続」カテゴリの「労働時間・日数(対象者):1週間の所定労働時間」項目に、20時間以上を入力すると表

示されます。被保険者となる具体例については、以下の関連記事をご参照ください。

雇用保険資格取得各項目を入力します。

項目 説明 取得区分 対象従業員が過去に雇用保険の被保険者になったことがない、または、最後に被保険者でなくなった日から7年以上経過している場合は、「新規」を選択します。

それ以外の場合は、「再取得」を選択します。

「再取得」を選択すると、「氏名変更の有無」「被保険者番号」の項目が表示されます。被保険者となったことの原因 該当する原因を、プルダウンから選択します。 雇用形態 対象従業員の雇用形態を選択します。

フルタイムで契約期間なしの従業員(常用労働者)の場合に「その他」を選択します。

※詳細については、項目横の をご確認ください。

をご確認ください。

職種 該当する職種を、プルダウンから選択します。 就職経路 対象従業員がどのような経路を経て就職したかを、以下の選択肢から選択します。

1.安定所紹介

ハローワークへ求人を出し、ハローワークからの紹介状発行を受けて採用した場合

2.自己就職

従業員自身が、直接企業へ連絡し採用した場合

※企業説明会などを通じて応募してきた新規学卒など

3.民間紹介

ハローワーク以外の求人媒体を通じて応募し採用した場合

※一般の求人誌や、求人サイト・求人アプリなど

4.把握していない

就職経路が不明の場合

その他

添付書類がある場合は、[ファイルの選択]をクリックし、添付するファイルを選択します。

※個人番号記載の書類は添付しないようにしてください。

委託先社労士に対してコメントがある場合は、「コメント」に入力します。

注意点

「添付書類」項目には、個人番号記載の書類は添付しないようにしてください。

誤って、「添付書類」項目へ個人番号記載の書類は添付されてしまった場合、自身以外の自社システム利用者や、委託先の社労士事務所にて、いつでも対象者の個人番号情報が確認できてしまう状態となります。

また、その際の個人番号を確認した履歴情報は、システム内に保管されません。

申請依頼送信

設定後、[内容を確認する]をクリックします。

[送信]をクリックします。

「登録しました。」と表示されたら、「入社」の申請依頼は完了です。

受付状況の確認方法については、以下の関連記事の「3.受付状況の確認」をご参照ください。