給与計算

1017|【給与計算】従業員データ「本人/家族情報」設定方法

給与計算機能を利用するために必要となる従業員データ「本人/家族情報」の設定方法について、ご説明します。

ポイント

オフィスステーション本体の[台帳管理]に登録している従業員台帳の情報と連動しています。

ただし、給与計算機能のみで利用する項目については、従業員台帳と連動していない項目もございます。

本人/家族情報の設定

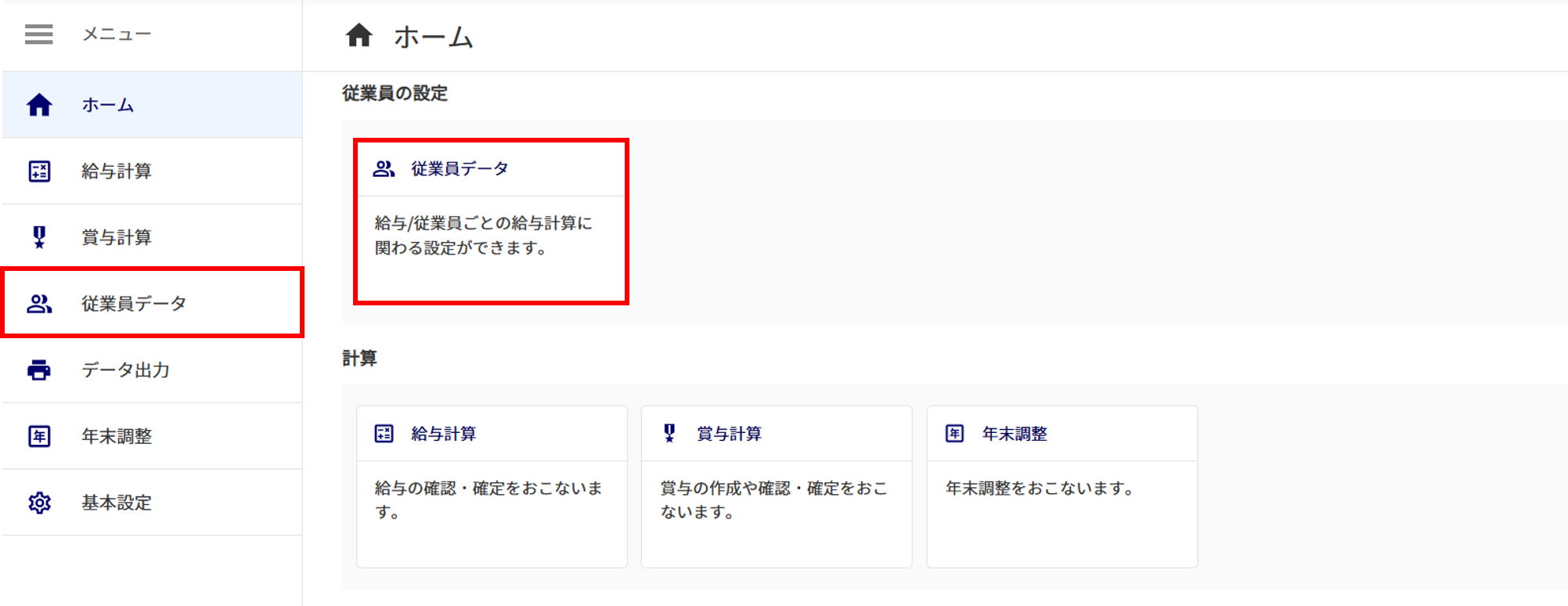

メニュー[従業員データ]もしくは、ホーム[従業員データ]をクリックします。

- 既存の従業員の情報を編集する場合

-

従業員一覧の対象の従業員をクリックします。

- 従業員台帳に未登録の従業員を新たに登録する場合

-

[従業員の追加]をクリックします。

本人/家族情報を編集する場合は、[編集]をクリックします。

注意点

[従業員の追加]から進んだ場合は、「本人/家族情報」の入力画面から表示されます。

ポイント

「※」がついている項目は必須入力です。未入力のまま保存することはできません。

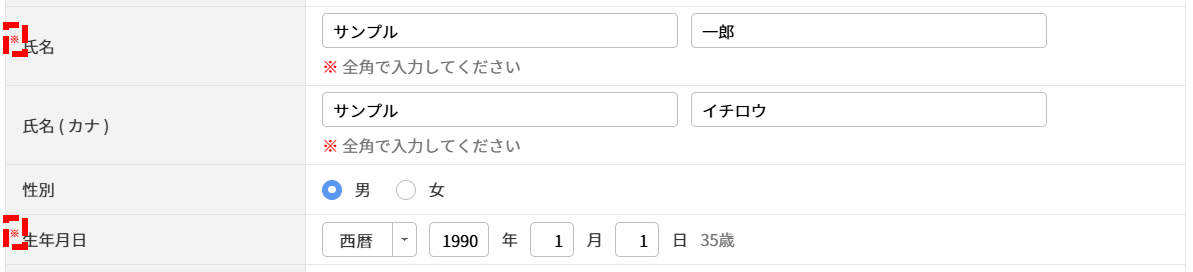

本人情報

本人情報の項目を設定します。

| No. | 項目名 | 説明 |

| ① | 生年月日 | 年齢で定まっている保険料の控除開始、除外のタイミングを、自動で判定するのに利用します。 |

| ② | 住所 住所 ( カナ ) 住民票住所区分 住民票に記載の住所 住民票に記載の住所 ( カナ ) |

住民税納付先の市区町村情報として利用します。 「住所」と「住民票に記載の住所」が同じ場合 「住民票住所区分:現在住所と同じ」にチェックします。 |

| ③ | 扶養控除申告書に出力する住所 | 扶養控除等異動申告書の本人住所に出力する住所を「現住所」「住民票住所」のいずれかから選択できます。 |

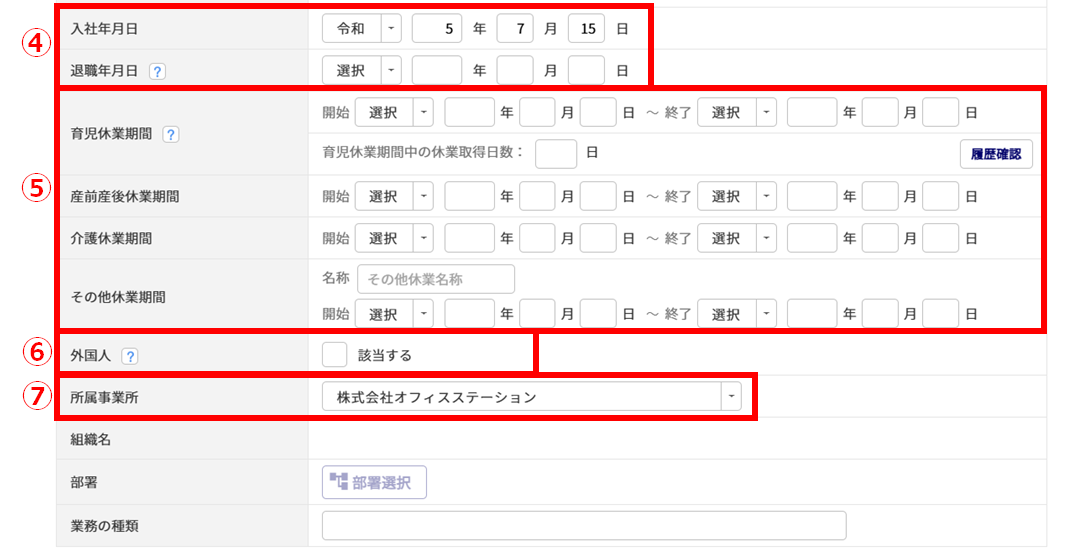

| No. | 項目名 | 説明 |

| ④ | 入社年月日 退職年月日 |

日割計算時に利用します。 なお、日割計算の対象となる項目は、メニュー[基本設定]>「支給・控除項目」>「日割計算対象」を「対象」と設定している項目です。 |

| ⑤ | 育児休業期間 産前産後休業期間 介護休業期間 その他休業期間 |

各休業期間中に、支給や控除の対象とするかの判定に利用します。 なお、支給や控除するか否かの設定は、メニュー[基本設定]>「支給・控除項目」> 各「休業期間」に対し設定できます。 育児休業期間中の休業取得日数 「育児休業期間」の開始と終了の翌日が同月内の場合、実際に休業した日数を入力します。省略した場合は、期間中全ての日を休業したものとします。 履歴確認 育児休業期間の履歴を保持することができます。過去の履歴の登録が可能です。 |

| ⑥ | 外国人 | 「該当する」にチェックした場合、源泉徴収票出力時に反映します。 |

| ⑦ | 所属事業所 | 「他事業所管理」で登録している情報が選択できます。 給与計算の結果を、オフィスステーション本体「給与データ」へ連携時、設定している「所属事業所」ごとにデータが連携されます。 事業所ごとに年度更新をおこなう場合、設定をおすすめしています。 |

障害者、寡婦 ( 夫 ) 勤労学生情報

障害者、寡婦 ( 夫 ) 勤労学生情報を設定します。

| 項目名 | 説明 |

| 勤労学生区分 | 「勤労学生」に設定すると、所得税の扶養親族等の数に1(人)を加算します。 |

| 障害者区分 | 「一般の障害者」あるいは「特別障害者」に設定すると、所得税の扶養親族等の数に1(人)を加算します。 |

| 配偶者区分(所得税) | 「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」「ひとり親」のいずれかに設定すると、所得税の扶養親族等の数に1(人)を加算します。 |

| 配偶者区分(住民税) | 扶養控除等(異動)申告書の「住民税に関する事項」カテゴリ「寡婦又はひとり親」に反映します。 |

社会保険 / 労働保険

社会保険 / 労働保険の項目を設定します。

| 項目名 | 説明 |

| 健康保険 加入区分 ※1 健康保険 資格取得年月日 ※2 健康保険 資格喪失年月日 ※2 |

健康保険料、介護保険料の控除金額の算出に利用します。 |

| 厚生年金 加入区分 ※1 厚生年金 資格取得年月日 ※2 厚生年金 資格喪失年月日 ※2 |

厚生年金保険料の控除金額の算出に利用します。 |

| 厚生年金基金 加入区分 ※1 厚生年金基金 資格取得年月日 ※2 厚生年金基金 資格喪失年月日 ※2 |

厚生年金基金掛金の控除金額の算出時に利用します。 |

| 種別 | 厚生年金基金掛金の控除金額の算出時、「社会保険料の負担 (掛金) 率」の料率を紐づけるために利用します。 |

| 雇用保険 加入区分 ※1 雇用保険 資格取得年月日 ※2 離職等年月日 ※2 |

雇用保険料の控除金額の算出時に利用します。 |

※1 :メニュー[基本設定]>「全般」>「社会保険料および雇用保険料の算出判定」で「加入区分」を設定している場合

※2 :メニュー[基本設定]>「全般」>「社会保険料および雇用保険料の算出判定」で「資格取得年月日/資格喪失年月日・離職等年月日」を設定して

いる場合

注意点

各「加入区分」項目がチェックできない場合

オフィスステーション本体の「企業設定」もしくは「士業用顧問先管理」の「台帳管理 加入区分補正設定:補正機能利用」を「利用する」と設定している場合、各「加入区分」項目はチェックできません。

その場合は、各「資格取得年月日」や「資格喪失年月日」(雇用保険の場合は「離職年月日」)の情報で「加入区分」を判定します。

- 二以上事業所勤務者ではない場合

-

「自社報酬月額」を設定します。

設定せず下部にある[標準報酬月額表から設定]ボタンから、標準報酬月額の等級を選択することもできます。

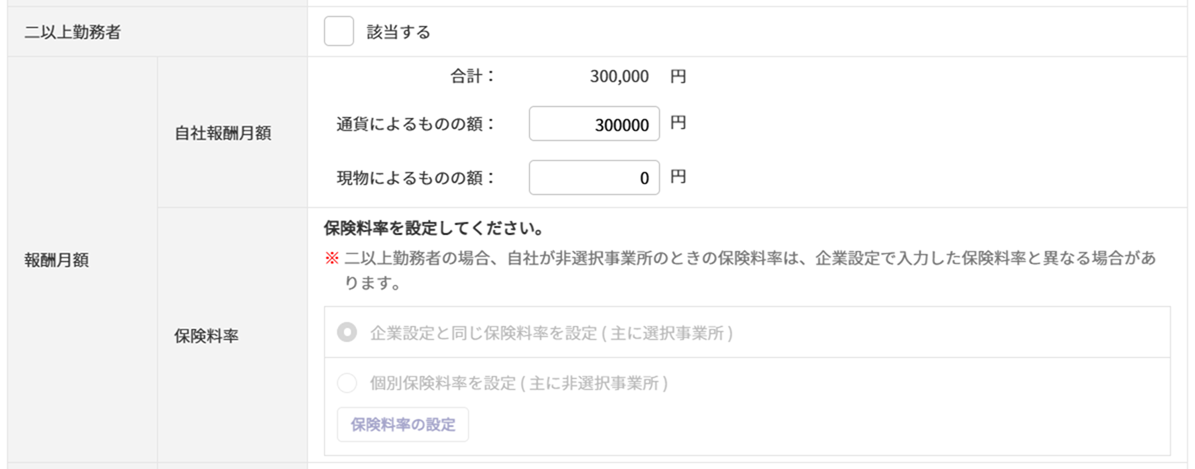

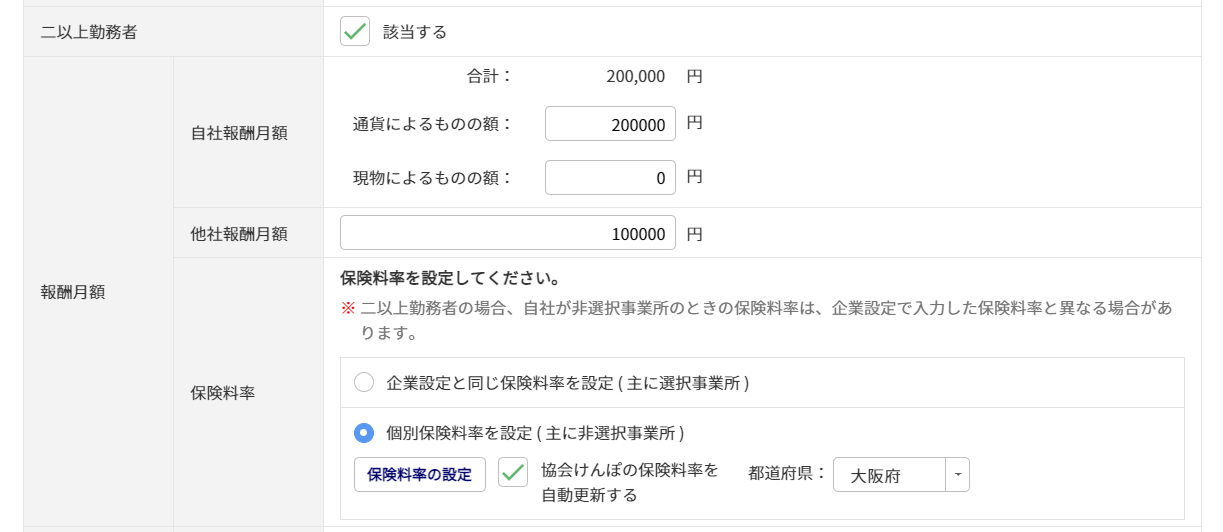

- 二以上事業所勤務者の場合

-

二以上勤務者および報酬月額を設定します。

項目名 説明 二以上勤務者 「該当する」にチェックします。

チェックすることで、二以上勤務者の社会保険料控除を算出することができます。

また、「他社報酬月額」「保険料率」の項目が表示されます。自社報酬月額 「自社報酬月額」を設定します。標準報酬月額を算出するために設定が必要です。 他社報酬月額 「他社報酬月額」を設定します。標準報酬月額を算出するために設定が必要です。 保険料率 保険料率を設定します。

メニュー[基本設定]>[企業管理]または[顧問先管理]>「社会保険料の負担( 掛金 ) 率」に設定している保険料率を利用する場合

「企業設定と同じ保険料率を設定 ( 主に選択事業所 )」を選択します。

利用しない場合

「個別保険料率を設定」を選択します。

[保険料率の設定]をクリックし、個別保険料率を設定します。注意点

「個別保険料率を設定」を選択時、「協会けんぽの保険料率を自動更新する」を設定できます。

チェックすることで、毎年3月(4月納付分)におこなわれる、協会けんぽの保険料率の改定時、

システムで改定後の料率に、自動で更新します。関連記事

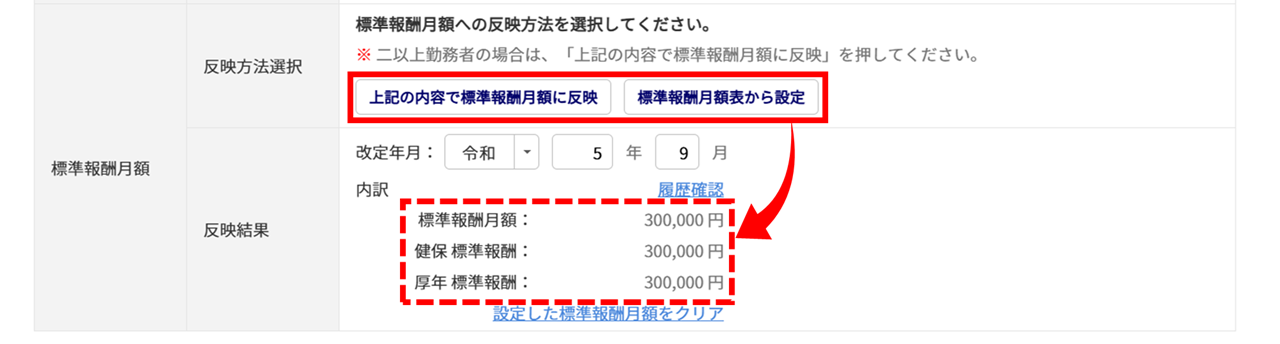

「標準報酬月額」を設定します。

| 項目名 | 説明 |

| 反映方法選択 | 反映方法を選択します。 上記の内容で標準報酬月額に反映 上段で入力した「自社報酬月額」「他社報酬月額」の情報を基に反映します。 二以上勤務者の場合は、こちらを選択してください。 標準報酬月額表から設定 標準報酬月額表から、該当の等級を設定します。 |

| 反映結果 | 「反映方法選択」で選択した方法で、結果を反映します。 二以上勤務者の場合「二以上勤務者 按分率」も表示されます。 |

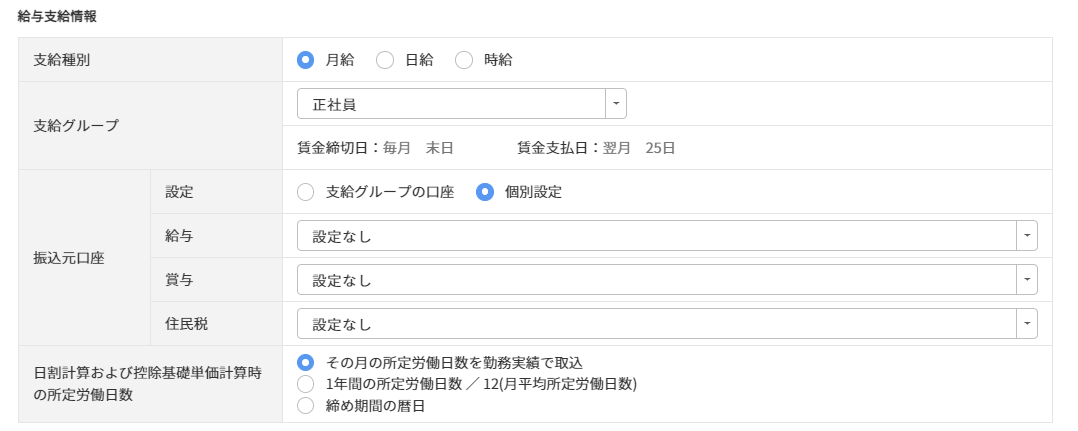

給与支給情報

給与支給情報を設定します。

| 項目名 | 説明 |

| 支給種別 | 給与形態を「月給」「日給」「時給」から選択します。 |

| 支給グループ | 支給グループを選択します。 選択肢に表示されるのは、メニュー[基本設定]>[支給グループ]で作成した情報です。 ※オフィスステーション本体の「給与日マスタ」の情報でもあります。 |

| 振込元口座 | 従業員ごとに振込元口座を設定する場合は、「個別設定」を選択し、「給与」「賞与」「住民税」に振込元口座を選択します。 選択肢に表示されるのは、メニュー[基本設定]>[振込元口座]で作成した情報です。 |

| 日割計算および控除基礎単価計算時の所定労働日数 | 日割計算時や、基礎単価算出時に利用します。 |

時間外手当

時間外手当に関する情報を設定します。

| 項目名 | 説明 |

| 1日の所定労働時間 | 1日の所定労働時間を設定します。 割増時給単価や、控除時給単価等の算出に利用します。 |

| 1年間の所定労働日数 | 1年間の所定労働日数を設定します。 日割計算時や、基礎単価算出時等に利用します。 1ヶ月の所定労働時間と1日の所定労働時間から1年間の所定労働日数を算出 ひと月あたりの労働時間を入力後、[計算して1年間の所定労働日数に反映]をクリックすると、年間の労働日数を算出し、反映します。 ※1日の所定労働時間の入力が必要です。 ※算出のため入力した所定労働時間は保存されません。 1ヶ月の所定労働日数から1年間の所定労働日数を算出 ひと月あたりの労働日数を入力後、[計算して1年間の所定労働日数に反映]をクリックすると、年間の労働日数を算出し、反映します。 ※1日の所定労働時間の入力が必要です。 ※算出のため入力した所定労働日数は保存されません。 |

| 管理監督者 | 管理監督者かを設定します。 対象と設定した場合、支給されない手当が発生する場合があります。 ※メニュー[基本設定]>[支給項目]>「管理監督者計算対象」の設定内容に より、「支給する・しない」を設定することができます。 |

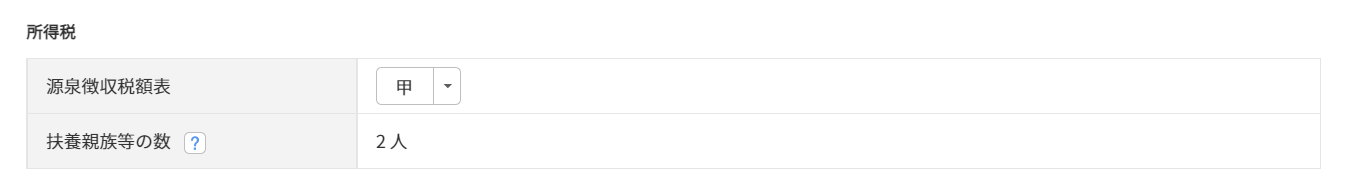

所得税

所得税に関する情報を設定します。

| 項目名 | 説明 |

| 源泉徴収税額表 | 源泉徴収税額表の「甲/乙」の判定に利用します。 ※オフィスステーション本体で設定する場合は、[台帳管理]の「本人情報:年 末調整」項目を設定してください。 |

| 扶養親族等の数 | 源泉徴収税額表の「扶養親族等の数」情報を、現時点の設定内容を基に人数を集計します。 給与計算時は、支給日時点の人数を再集計しているため、年を跨いだ場合など、差異が発生する場合があります。 ※従業員の追加時、編集時の情報は、保存後に集計し表示されます。 |

関連記事

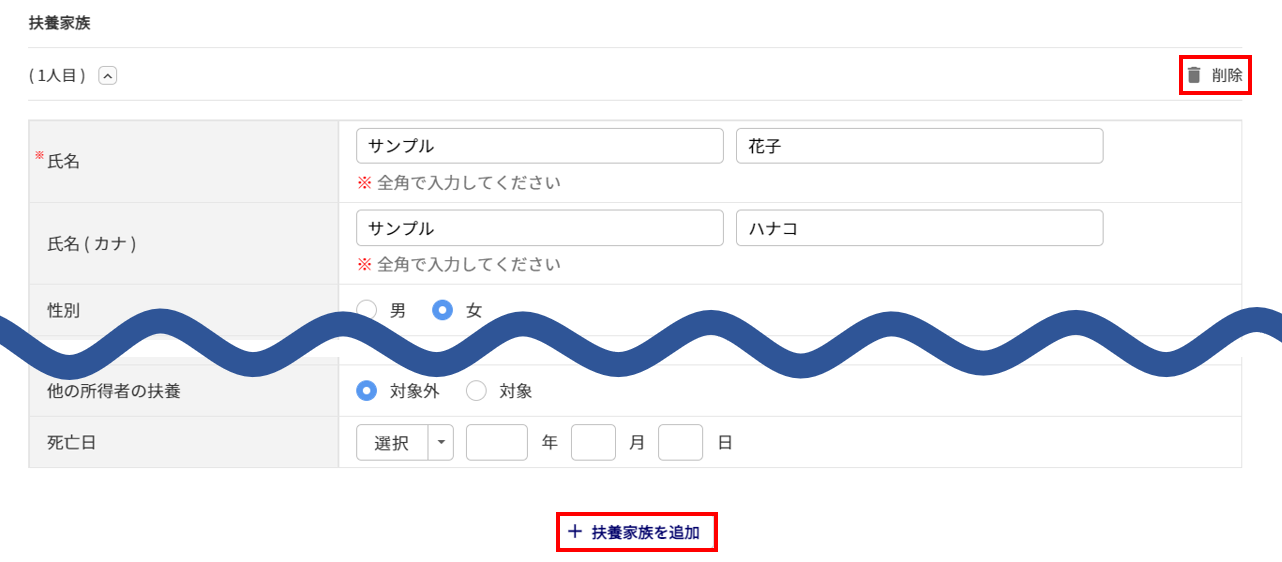

扶養家族

- 扶養家族を追加する場合

-

下部の[扶養家族を追加]をクリックし、扶養家族の入力フォームに情報を登録します。

- 扶養家族を削除する場合

-

右上の[削除]をクリックします。

※オフィスステーション本体にマイナンバーの登録がある扶養家族の削除はできません。

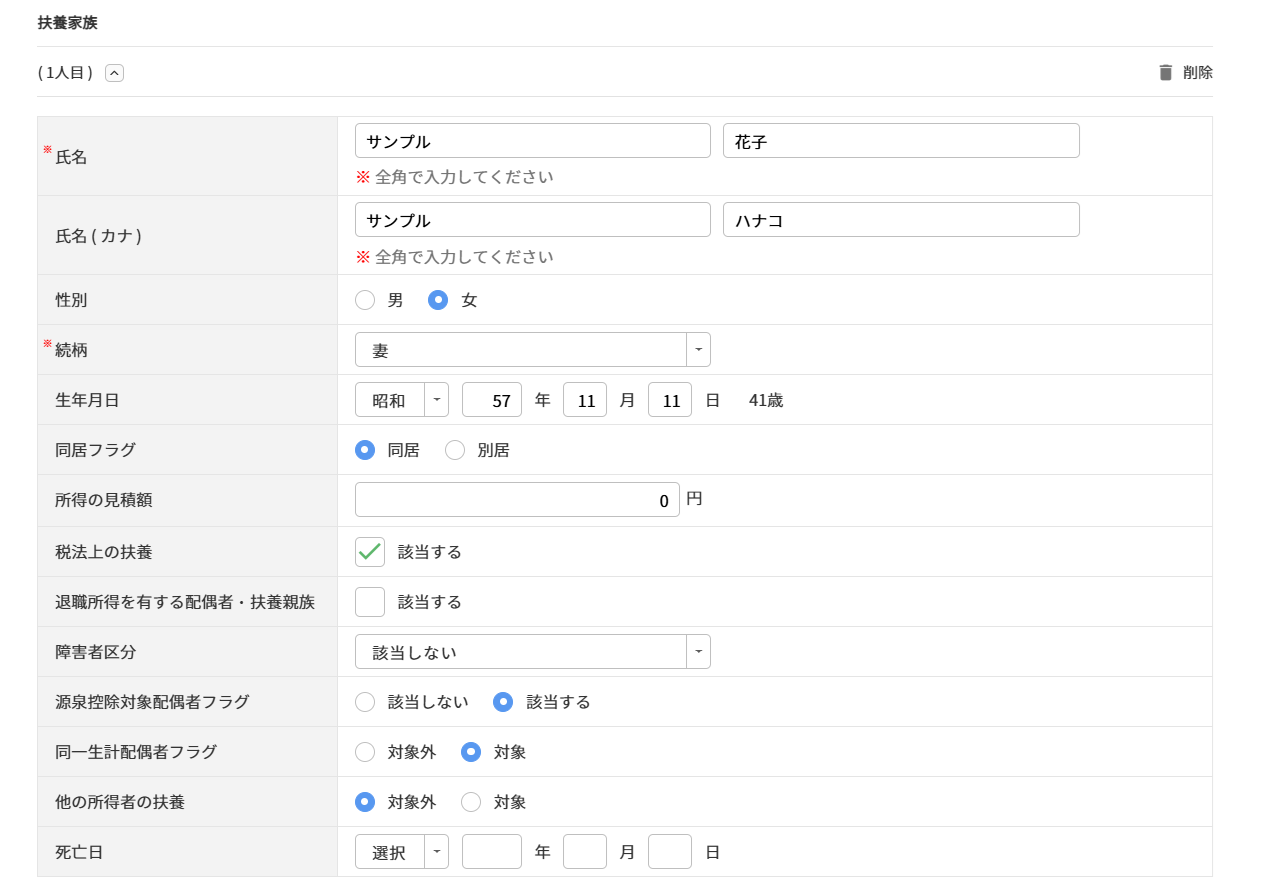

扶養家族の情報を設定します。

| 項目名 | 説明 |

| 生年月日 | 所得税の扶養親族等の判定に利用します。 |

| 別居海外フラグ 送金額 |

※「同居フラグ」に「別居」を選択した場合に表示されます。 所得税の扶養親族等の判定に利用します。 |

| 留学生区分 | ※下記条件に該当する場合に表示されます。 ・「続柄」が「夫」または「妻」(配偶者)以外 ・「同居フラグ」に「別居」を選択 ・「別居海外フラグ:別居(海外)」にチェックがある 所得税の扶養親族等の判定に利用します。 |

| 税法上の扶養 |

※「続柄」が「夫」または「妻」(配偶者)以外の場合に表示されます。 所得税の扶養親族等の判定に利用します。 |

| 障害者区分 | 「一般の障害者」または「特別障害者」に設定すると、所得税の扶養親族等の数に1(人)加算します。 「同居特別障害者」に設定すると、2(人)加算します。 |

| 源泉控除対象者フラグ |

※「続柄」が「夫」または「妻」(配偶者)の場合に表示されます。 「該当する」にチェックを付けると、扶養控除等(異動)申告書の「源泉控除対象配偶者」に「氏名」を反映します。 所得税の扶養親族等の判定に利用します。 |

| 同一生計配偶者フラグ | ※「続柄」が「夫」または「妻」(配偶者)の場合に表示されます。 配偶者の所得に応じて、設定します。 |

| 扶養区分 |

※「続柄」が「夫」または「妻」(配偶者)以外の場合に表示されます。 扶養区分を設定します。所得税の扶養親族等の判定に利用します。 |

| 他の所得者の扶養 | 所得税の扶養親族等の判定に利用します。 |

| 死亡日 | 所得税の扶養親族等の判定に利用します。 ※「死亡日」を登録していると、所得税の扶養親族への判定対象外となります。 |

補足

16歳未満の扶養家族について

年始以降に初めて[給与計算]へログインした際に、昨年まで16歳未満だった扶養家族が16歳以上となる場合、[従業員データ]>[本人/家族情報]が以下のとおり更新されます。

・「税法上の扶養」 : 「該当する」にチェック

・「扶養区分」 : 「一般」

「扶養親族等の数」の加算について

以下の条件にあてはまる場合、それぞれで所得税の扶養親族等の数に加算をおこないます。

※「死亡日」が登録されている場合は、集計時点が「死亡日」より過去であることが前提です。

(1)扶養親族(配偶者)の場合は、

「源泉控除対象配偶者フラグ」が「該当する」の場合、1(人)加算します。

(2)扶養親族(配偶者以外の親族)の場合は、

①「税法上の扶養」が「該当する」

かつ

16歳以上(令和6年時点で平成21年1月1日以前生まれ)

かつ

「他の所得者の扶養」が「対象外」の場合、1(人)加算します。

②2026年以降、以下も加算の条件になります。

「扶養区分」が「対象外(特定親族:源泉控除対象)」

かつ

19歳以上23歳未満(生年月日で判定)

かつ

「税法上の扶養」が「該当しない」の場合、1(人)加算します。

(3)国外居住親族(「別居海外フラグ」にチェックありの配偶者以外の親族)の場合は、

上記(2)の条件に加えて以下のいずれかの条件に当てはまる場合、1(人)加算します。

a)16歳以上30歳未満

b)70歳以上

c)30歳以上70歳未満 かつ 「留学生区分」が「該当する」

d)30歳以上70歳未満 かつ 「送金額」が38万円以上の金額

(4)「障害者区分」が「一般の障害者」または「特別障害者」の場合、1(人)加算します。

(5)「障害者区分」が「同居特別障害者」の場合、2(人)加算します。

例)70歳の父が「同居特別障害者」であり従業員本人の扶養に入っている場合

(2)に当てはまるので、1(人)を加算。また、(5)にあてはまるので、2(人)加算。

所得税の扶養親族等の数は、「3人」となります。

[保存]をクリックします。

以上で、本人/家族情報の設定は完了です。