お役立ち情報

社会保険の扶養条件とは? 対象者の年収額や年金受給者の扱いなどをわかりやすく解説

社労士の声から生まれたソフトだから使いやすい。オフィスステーション 労務で

入退社手続きや有期雇用の更新手続きなどの様々な労務手続きを効率化!

⇒【公式】https://www.officestation.jp/roumu/にアクセスして製品カタログを無料ダウンロード

こんにちは。人事労務クラウドソフト「オフィスステーション 労務」のお役立ち情報 編集部です。

社会保険(健康保険)は会社員や公務員が加入する保険ですが、被保険者を扶養する方も保険給付の対象です。そもそも「扶養」とは何か、社会保険の扶養に該当する条件や具体的な手続き、扶養に入るとどうなるのかを解説しています。

- 社会保険の扶養とは何か?

- 扶養に該当するための年収・同居などの条件

- 扶養に入るとき/外れるときの手続き

- 被扶養者(異動)届の届出をより簡単におこなう方法

目次

社会保険の扶養とは?

【扶養とは何か】

未成年や高齢者、病気など、何らかの理由で独立して生計を営めない者を他者が支援することを「扶養」といいます。主に家族を養う際に使われる言葉です。

日本の法律では所得税や社会保険において「扶養」を認め、税の控除が受けられたり、社会保険料の支払いが免除されたりします。法的に扶養と認められるには一定の基準を満たす必要がありますが、所得税と社会保険で「扶養」と認める基準は異なります。この記事では主に社会保険(健康保険)における「扶養」について記述します。

【社会保険の扶養に該当するとどうなるのか】

日本はすべての国民が保険に加入する「国民皆保険」という制度を採用しており、このうち会社員は健康保険に加入します。

健康保険の被保険者は病気やケガをしたときなどに保険給付を受けることができますが、その被扶養者についても同様に保険給付がおこなわれます。また、被扶養者は保険給付を受けられるものの、保険料の支払いは免除されます。

社会保険の「扶養」と認められるために満たすべき条件

社会保険における扶養は【被扶養者の範囲】【収入の基準】 によって決まります。

【被扶養者の範囲】

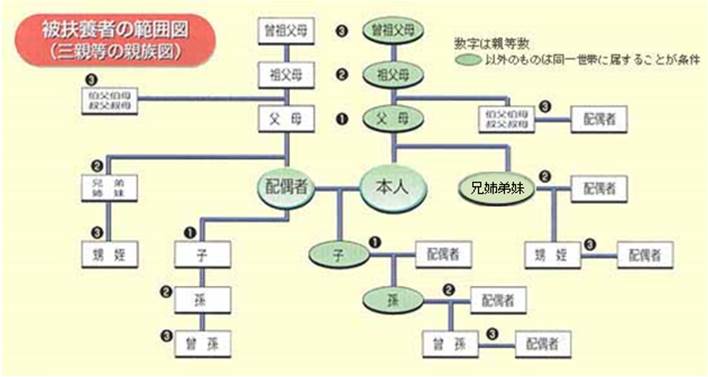

まず、被扶養者に該当するかどうかは、「被保険者の直系尊属等か」「同居/非同居のいずれか」で変わります。

- 1.被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の方を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている方

- 2.被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の方

-

※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。

(a)上記1に該当しない、被保険者の三親等以内の親族

(b)被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の方の父母および子

(c)(b)の配偶者が亡くなった後における父母および子

参考:被扶養者とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

(1)の該当者は、扶養となるために必ずしも同居している必要はありません。一方で、

(2)の該当者を被扶養者とするには同居して家計を共にしている必要があります。

被保険者との同居が扶養な認定対象者の例:配偶者、子、孫、兄弟姉妹、父母、祖父母など

被保険者との同居が必要な認定対象者の例:配偶者の父母・祖父母・甥・姪・兄弟・姉妹・連れ子、被保険者の兄弟の配偶者・姉妹の配偶者・子の配偶者・孫の配偶者、甥・姪など

【収入の基準】

被扶養者として認められるには、その方が被保険者の収入により生計を維持される必要があります。このため収入の基準についても満たす必要がありますが、これは同一世帯(同居して生計を共にしているか)で変わります。

-

1.認定対象者が被保険者と同一世帯の場合(原則)

(a)年間収入が130万円未満であること

(b)被保険者の年間収入の2分の1未満であること -

2.認定対象者が被保険者と同一世帯でない場合(原則)

(a)年間収入が130万円未満であること

(b)被保険者からの援助による収入よりも少ないこと - なお、認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は、180万円未満まで扶養とすることが可能です。つまり、年金受給者であっても収入が180万円未満であれば被保険者の扶養とすることができます。

参考:被扶養者とは? | こんな時に健保 | 全国健康保険協会

被保険者がおこなう扶養の手続きと必要書類

健康保険の被保険者に被扶養者の追加があった場合、被保険者は事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。

健康保険被扶養者(異動)届の様式や記入例は以下からダウンロード可能です。

家族を被扶養者にするとき、被扶養者となっている家族に異動があったとき、被扶養者の届出事項に変更があったとき|日本年金機構

被保険者の扶養から外れるときはどんなときか?

被扶養者が以下の理由に該当した場合は、扶養を外れるために削除の届出をおこないます。

- 被扶養者の年間収入が130万円以上見込まれるとき

- 同居の場合は、被扶養者の年収が被保険者の半分以上になったとき

- 別居の場合は、被扶養者の年収が被保険者の仕送り額を超えたとき

- 健康保険や船員保険の被保険者、または共済組合、国保組合などの組合員になったとき

- 婚姻などにより他の被保険者の扶養になったとき、または離婚したとき

- 離縁、死亡、または同居が要件の者が別居になったとき

- 日本国内に住所を有しなくなったとき

- 後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上)になったとき

扶養から外れる手続きは、事案発生から5日以内におこなう必要があります。削除の場合も、被保険者は事業主を経由して「被扶養者(異動)届」を日本年金機構へ提出します。

参考:

従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、

被扶養者に異動があったときの手続き|日本年金機構

被扶養者(異動)届の届出をより簡単におこなう方法

被扶養者(異動)届は政府のオンライン申請ポータルe-Govにて電子申請することが可能です。しかし、e-Govによる電子申請は「紙での提出以上に時間がかかる」「不備があると却下され、訂正作業をおこなってから再提出しなければならず手間」という声も聞こえてきます。

電子申請や手続き業務に特化した民間のクラウドサービスでは届出がより簡単におこなえるようになっているため、従業員の入退社が多い企業では工数削減に役立ちます。

まとめ

社会保険の被保険者の被扶養者になったり、逆に被扶養者から外れたりすると、社会保険上の扱いが変わるため、企業は従業員の情報を正しく把握する必要があります。また、近年は社会保険の適用が拡大しており、被扶養者の条件に該当する方でも、勤務する会社の規模によっては社会保険料が徴収されるケースもあり、仕組みが複雑化しています。

従業員数が多い企業や入退社が多い企業は、労務担当が従業員と何度もやりとりし、手間と時間をかけて情報を管理して手続きをおこなう必要がありますが、「オフィスステーション 労務」であれば、煩雑なこれらの作業を「情報の一元管理」と「ペーパーレス化」によって大幅に工数削減することが可能です。

労務手続きをミスなくカンタンにする方法を詳しく知りたい方はこちらからダウンロード!

「オフィスステーション労務」の機能や他ソフトとの違いに関する製品カタログをお送りします!

カンタン 30秒で完了

そのほかの関連知識

-

バックオフィス業務で残業が発生しやすい要因5つと解決策

-

労務管理とは? 必要な基礎知識や労務管理がずさんにならないようにするための方法

-

3分で読める! パワハラ防止法の概要と具体策

-

離職票とは?離職証明書・退職証明書との違いや書き方など手続き方法まとめ

-

社会保険とは?社会保険料負担の仕組みや負担料、制度の目的などわかりやすく解説

-

ペーパーレス会議のメリットや効果は? Web会議ツールの導入やデジタル化の課題・進め方は?

-

36協定とは? 締結・届出の方法や、届け出ないことでのリスクなど徹底解説

-

労働保険料とは?負担者や計算方法、納付時期など押さえるべきポイントを徹底網羅

-

労災保険の休業給付を受けるには? 要件や計算方法を誰でもわかるように解説

-

【社労士監修】労災(労働災害)隠しはなぜばれる? 企業担当者が労災トラブルを起こさないためにすべきこと